永續推廣─電子業淨零趨勢下的發展與挑戰

台灣碳排現況電子產業排放佔22%(約32.0百萬噸),位居碳排第二,其中直接排放佔15%(燃料排放3%、製程排放12%),間接排放佔85%(電力排放),顯見能源轉型為當務之急。另在官方統計上,近五年有多家電子廠商共提出3,400多件的減碳措施,排放密集度已穩定下降,卻也顯示電子產業後續減碳困難度將逐步增高……

↑經濟部工業局永發組組長暨TPCF顧問 凌韻生 彙整官方第一手淨零轉型策略、詳盡解說分享。

國際減碳趨勢與電子產業碳減量壓力

減碳工作包含「碳足跡」與「碳盤查」二者皆涉及了龐大的成本的投入,效益是企業是否實行減碳策略的主要考量。然已有136個國家宣示訂定淨零碳排目標,國內碳定價雖尚未定案,卻也預計2024年開始徵收;另客戶端壓力下,供應鏈廠家自願性將減碳的成本視為創造新競爭力之投資,於CSR報告書、CDP揭露,或加入RE100,藉以吸引投資者的關注,如:APPLE加入RE100帶動台積電、鴻海等提升綠電採購比例,下游700多廠商配合推動綠色製造。

當前減碳最直面的壓力應是歐盟「碳關稅的障礙」─CBAM,其強制防止碳洩漏的問題,明年(2023年)即實施報關、進口提出產品碳含量報告,2026年啟動課徵碳關稅,藉以確保氣候政策能發揮效果。美國、中國與加拿大,甚至墨西哥與鄰近的日本,也將隨之亦築起貿易的壁壘。以出口累積競爭力的電子業,勢必提前因應。

我國產業淨零轉型規劃

經濟部於2021召開產業及能源效率工作圈委員會議,遊說各產業領頭廠商帶領其供應鏈體系,協助中小企業建構減碳能力(盤查、碳足跡)與分享減碳技術,形成淨零聯盟加速產業低碳轉型。藉以導入適合我國產業技術,並兼顧財務可行性、健全推動淨零碳排所需之規範與制度配套,如:台積電、台達電、光寶等八家科技廠家更於2021年中成立「台灣氣候聯盟」,以EV100(2030年前企業自有、租賃車100%電動化)、RE100(2050製程100%使用綠電),並向下游零組件廠家推廣綠色製程,由上至下的推動產業減碳布局。

電子產業淨零轉型推動策略

行政院近期(2022年3月底)釋出的《臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明》針對製造部門以「鼓勵產業投資」、「建立工具平台」、「提供輔導訓練」促成企業投入三大淨零工作:

-

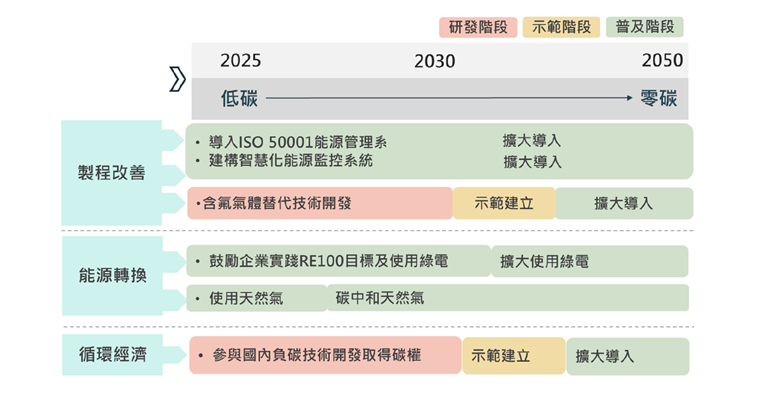

製程改善─

短期以導入 ISO 50001能源管理系統、建構智慧化能源監控系統(官方與漢翔工業實驗經驗:每年將可減少五百多萬的電力成本支出);同步開發含氟氣體替代技術,以利長期透過示範廠區建立,輔導廠商擴大導入,降低電子業製程含氟氣體排放。

-

能源轉換─

鼓勵企業實踐RE100目標及使用綠電,於2050年達成供應鏈100%使用綠電目標,政府將2025年起啟動離岸風電,預估每年可產56億度綠電投入自由交易市場;針對用於燃燒破壞製程含氟氣體之天然氣,逐步以碳中和天然氣替代,或導入新世代的破壞方式。

-

循環經濟─

短期透過參與國內負碳技術開發取得碳權;長期透過建構標竿示範,逐步擴大至整體電子產業鏈。

↑《臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明》中建議電子業淨零轉型策略及路徑。

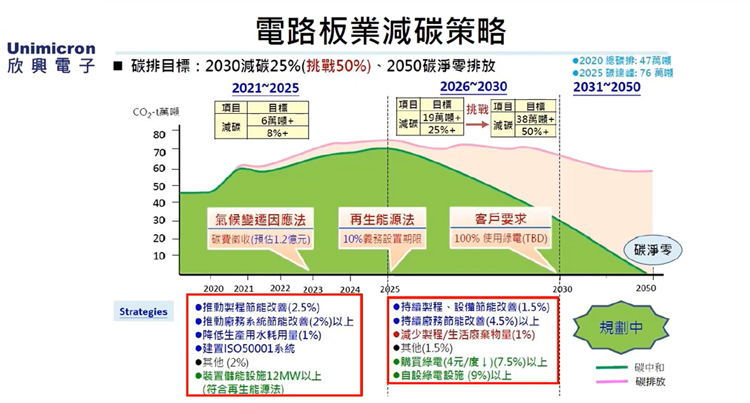

↑欣興電子淨零策略與時程規劃提供各企業參酌。